Ce petit ermitage à une soixantaine de kilomètres à l’Ouest de Perpignan, cerné par les sommets de Catalogne française : pic Carlit, pic Campcardos, pic des Tres estelles, et proche du mont Canigou sacré pour les Catalans, est un lieu de pèlerinage très populaire, spécialement le 8 septembre.

Ce pèlerinage (« aplec » en catalan) est né il y a plusieurs siècles de la dévotion à Notre-Dame de Font-Romeu, statue romane qui disparut à l’époque de l’hérésie cathare, probablement cachée pour la soustraire aux hérétiques menés par le vicomte de Castellbó qui pillaient les églises de Basse Cerdagne à la fin du XIIe siècle.

Selon la tradition locale, cette statue aurait été retrouvée un siècle plus tard par un bouvier qui gardait son troupeau transhumant dans la forêt de La Calme toute proche. Attiré par le manège d’un taureau qui grattait la terre, le bouvier découvrit la statue près d’une source (« font » en catalan). Le curé d’Odeillo, la paroisse la plus proche, redescendit la statue en procession avec ses fidèles à l’église du village. Ce récit est représenté en trois tableaux à la prédelle du retable, suivant fidèlement l’ouvrage « Jardin de Maria » du Père Camos sur les légendes mariales, publié à Barcelone en 1657 : découverte de la statue, annonce au curé d’Odeillo, première montée en procession.

Le pèlerinage : à la source (font) du pèlerin (le « romeu »)

Au XIIIe siècle, un sanctuaire fut donc élevé sur les lieux de la découverte de cette statue, dite « la Vierge de l’invention », et plus précisément La Moreneta (La « brunette » allusion au bois sombre dans lequel elle fut taillée). L’existence de cette fontaine, et d’autres indices, laissent penser que le site -possession du monastère de Saint Martin du Canigou au XIe siècle- était au Moyen-âge un lieu de passage des pèlerins se rendant à saint Jacques de Compostelle. D’où la dénomination de Font-Romeu, fontaine du pèlerin1, qui fut reprise par l’actuelle station dont la création date du début du XXe siècle.

Depuis le XIIIe siècle, la statue de la Vierge est ainsi portée en procession, de l’église d’Odeillo à l’Ermitage de Font Romeu distant de quatre kilomètres, à 1830m d’altitude) le dimanche de la Trinité. Elle pourra ainsi recevoir l’hommage des pèlerins pendant les mois d’été. Le 8 septembre -ou le dimanche le plus proche- jour du grand pèlerinage qui devint par la suite diocésain, elle est redescendue à Odeillo et y demeure jusqu’au printemps suivant, évoquant le mouvement de transhumance des troupeaux.

La chapelle primitive a été agrandie en 1686 et une hôtellerie construite pour héberger les pèlerins de plus en plus nombreux. Une modeste piscine à l’extérieur du bâtiment, très fréquentée les jours d’aplec complète ces installations.

Une magnifique collection d’ex-voto rend compte de la sollicitude de la Moreneta pour tous ceux qui cherchaient son aide, mettant en scène un vœu de guérison, ou une situation difficile à laquelle son intercession a permis d’échapper.

Le retable de Josep Sunyer (1704-1707)

Alors qu’aucune voie carrossable ne pouvait pourtant atteindre l’ermitage au XVIIe siècle, les pèlerins étaient si nombreux à vénérer la Vierge et à laisser leur obole qu’il a été possible de faire appel au début du XVIIIe siècle à un maître du genre, Josep Sunyer, pour monter un des plus beaux retables de l’art baroque catalan, remarquable par la composition de l’ensemble,le mouvement des personnages, la finesse des traits,la précision et la magnificence des dorures et des polychromies.

Deux anges céroféraires servent de piliers et les statues symboliques de la Foi et de l’Espérance sont surmontées de celles de quatre docteurs de l’Église : Saint Grégoire, Saint Jérôme, Saint Ambroise et Saint Augustin.

Ils sont eux-mêmes encadrés de représentations toutes en mouvement et couleurs de l’Annonciation, de la Visitation, de la Nativité et de l’Adoration des mages. Saint Martin, patron de la paroisse, est juste sous le Père Éternel et cet ensemble encadre la statue de la Vierge, présente l’été seulement.

Dans l’église, au pied de chaque escalier menant au camaril, ont été placés deux retables : le retable dit « de saint Jean-Baptiste », à gauche, en bois doré et peint, et celui de Saint joseph, à droite, plus tardif, dont seule la statue de Saint Joseph est attribuée à Josep Sunyer lui-même.

Pendant les travaux, Josep Sunyer eut la douleur de perdre son fils Pierre et obtint l’autorisation de l’inhumer dans la chapelle de l’Ermitage.

Les trois retables sont classés.

Le camaril

Typique de la décoration intérieure des églises de la région, cette « petite chambre »

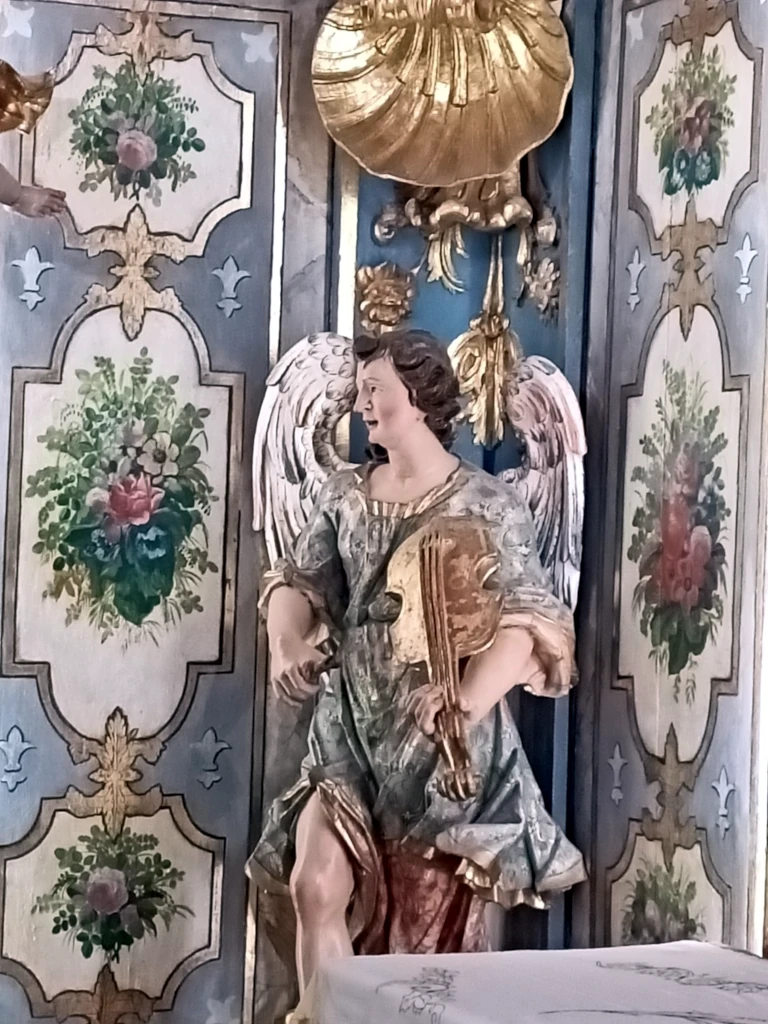

est une sorte de pièce de réception de Notre Dame, destinée à la mettre en valeur et mieux se recueillir en présence de la statue miraculeuse. Située à l’arrière et en surplomb du maître-autel, elle est visible en haut d’un escalier de quelques marches, de chaque côté de l’autel. Murs et plafonds sont entièrement lambrissés et peints d’un décor floral et les ouvertures garnies de moulures et de rinceaux finement sculptés Les sculptures : Assomption, Christ en Croix,ont été réalisées par Josep Sunyer à partir de 1718. Trois médaillons présentent les scènes du repos lors de la fuite en Égypte, la Présentation de Marie au Temple et l’Immaculée Conception. Les peintures ont été réalisées entre 1730 et 1734 par l’artiste perpignanais Félix Escriba, également doreur du retable.

Aux quatre angles de la pièce, des anges musiciens de taille d’homme, surmontés d’une large coquille, participent au triomphe de la Vierge, en ce lieu dont se dégage une ambiance intime et de gloire tout à la fois. Ainsi Nostra Senyora de Font-Romeu pouvait-elle recevoir ses fidèles dans le camaril sous l’accompagnement harmonieux de la musique d’anges musiciens.

D’autres exemples de camaril sont visibles à Montserrat, Nuria, en Espagne, Err et Thuir en France.

On peut redire avec Émile Mâle, historien de l’art « c’est ainsi que le Ciel entre dans l’église ».

Bibliographie

Delcor « Les vierges romanes de Cerdagne et de Conflent » Dalmau Éditeur, Barcelone, 1970.

Eugène Cortade « Retables baroques du Roussillon » SINTHE, Perpignan, 1973.

Marcel Durliat « L’art catalan » Arthaud, 1963.

Article publié dans la revue Una Voce n°347 de Mai – Juin 2024

- En occitan (« celui qui va à Rome »). De nombreux toponymes du Sud-Ouest de la France y font référence, ainsi le bourg de La Romieu (Gers) sur le chemin de Compostelle.↥